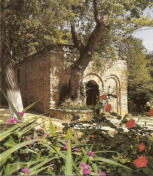

Das Wohnhaus der heiligen Jungfrau in Ephesus ist heute ein

Wallfahrtsort:

Laut Wikipedia ist das Haus der Mutter Maria (türkisch Meryemana

evi) nahe der antiken Stadt Ephesos ist ein restauriertes byzantinisches

Kirchen- oder Klostergebäude, das von Pilgern als zeitweiliger Wohn-

ort und mögliches Sterbehaus Marias, der Mutter Jesu, betrachtet

wird.

Name, Lage, Bestand:

Das seit den 1890er Jahren zunächst unter dem Namen Panaghia-

Capouli (wörtlich „Tore der Allerheiligsten“, also sinngemäß „Haus

der Heiligen Jungfrau“, türkisch Panayia Kapılı, bekannt gewordene

Marienheiligtum liegt etwa 7 km südwestlich der modernen Stadt

Selçuk in 380 Höhe auf dem Westabhang des Ala Dağı, einem in der

Antike Solmissos genannten Berg südlich des Nachtigallenbergs (Bülbül

Dağı), einige Kilometer außerhalb der lysimachischen Stadtmauer.

Es wurde auch Monastiri üç Kapu („Kloster zu den drei Toren“)

genannt.

Unterhalb des Hauses entspringt eine Quelle. Im Hain weiter unterhalb

der Anlage befindet sich außerdem ein rechteckiger, von Säulenarka-

den begrenzter Platz („Atrium“) mit einem 1964 entdeckten mittelal-

terlichen Wasserreservoir, das von seiner Form her an ein übergroßes

Ganzkörpertaufbecken erinnert und manchmal als Hinweis auf eine

frühchristliche Benutzung der Ortslage als Taufplatz aufgefasst wurde.

Das Gelände ist parkähnlich gestaltet und bietet einen „herrlichen

Ausblick“ (Scherrer) bis auf das knapp 6 km entfernte Ägäische Meer.

Geschichte:

Die heutige Wallfahrtsstätte geht zurück auf die Schriften von Clemens

Brentano über angebliche Visionen der Anna Katharina Emmerick

(dt.Emmerich), die die letzte Wohnstätte und das Grab der Mutter Jesu

detailliert beschrieben haben soll.

Brentanos 1852 posthum veröffentlichte Erzählung „Das Leben der hl.

Jungfrau Maria“ verarbeitet in den Passagen über den Tod Mariens in

Ephesos (ab Seite 404) Angaben Emmericks, die ihm zum größten Teil

1821 mitgeteilt wurden. Hier wird erzählt, der Apostel Johannes sei mit

Maria nach Ephesos gezogen und habe mit ihr ein Haus bewohnt, von

dem aus man auf das Meer sehe. Hier sei Maria auch begraben worden

und man werde das Grab eines Tages finden.

Die Verbreitung der von Edmond de Cazalès (1804–1876) veröffent-

lichten französischen Übersetzungen der Brentano-Schriften über Anna

Katharina Emmerick weckte seit den 1870er Jahren bei einigen franzö-

sischen Geistlichen, die von der Zuverlässigkeit der Beschreibungen

überzeugt waren, den Wunsch, das Sterbehaus der heiligen Maria in

Ephesos zu lokalisieren.

Als Erster bereiste der stellungslose Pariser Priester Julien Gouyet

(† 1899) das Gebiet und fand das spätere Marienhaus nach eigenen

Berichten bereits am 18. Oktober 1881. Seine Angaben wurden aber

von den kirchlichen Stellen nicht ernst genommen und die Expedition

geriet in Vergessenheit.

Die Initiative für eine erneute Suche ging zehn Jahre später von der

französischen Adligen und Vinzentinerin Adèle Marie de Mandat-

Grancey (1837–1915) aus, die zu jener Zeit als Oberin am französischen

Marinekrankenhaus in Smyrna tätig war. Nach Lektüre der Emmerick-

Gesichte drängte sie ihren Beichtvater, den aus dem Elsass stammenden

Lazaristen Henri Jung (184?–1929), zu einer Expeditionsreise. Mit Zu-

stimmung des Superiors der Lazaristen in Smyrna, Eugène Poulin

(1843–1928), brach Jung im Sommer 1891 zusammen mit einem Mit-

bruder, dem späteren Madagaskar-Missionar Benjamin Vervault

(1843–1912), nach Ephesos auf und durchstreifte das küstennahe Berg-

land.

Auf einer ihrer Wanderungen stießen die Lazaristen, beide ehemalige

Soldaten, mit Hilfe einheimischer Führer (die möglicherweise bereits

Gouyet begleitet hatten) auf dem Berg nahe Ephesos auf eine Haus-

ruine, die nach ihrer Ansicht der Beschreibung aus den visionären

Aufzeichnungen entsprach. Eine von Pater Poulin im August 1891 mit

zwei ortskundigen Begleitern entsandte fünfköpfige Kommission bestä-

tigte ihre Vermutung.

Nach Verhandlungen mit der türkischen Regierung kaufte Schwester

Mandat-Grancey das Gelände im November 1892 mit dem von ihrer

Familie ererbten Vermögen auf und ließ das Haus von Lazaristenpatres

und einheimischen Mitarbeitern des Ordens unter Leitung von Pater

Jung wiederherrichten. Seit 1896 wurden jährliche Wallfahrten zum

Marienhaus organisiert.

In den darauf folgenden Jahren fanden umfangreiche Aufräum-,

Restaurierungs- und Ausgrabungsarbeiten an dem Haus und in der

Umgebung statt, wo man vor allen Dingen das Grab der Jungfrau

Maria aufzufinden versuchte.

Dabei wurden in der Nähe des rechteckigen Vorplatzes westlich der

Kirche mehrere Grablegen aus byzantinischer Zeit entdeckt. Auch der

Wald oberhalb der Anlage wurde mit Unterstützung einheimischer

Helfer nach Spuren eines dort aufgrund der Angaben Emmericks ver-

muteten Kreuzwegs abgesucht.

Zwischen 1898 und 1902 wurde der vorläufige Wiederaufbau der

baufälligen Kirche abgeschlossen, die ein provisorisches Schutzdach

erhielt. 1903 entstand auf dem Vorplatz ein Wohnhaus für Gäste und

einige Schwestern. Bis zu ihrem Tod hielt sich die Stifterin oft auf dem

Gelände auf, kümmerte sich um die Gestaltung, Bewirtschaftung und

Bepflanzung der Anlage, widmete sich dem Gebet und hieß Besucher

und Pilger willkommen.

1910 überschrieb die Gründerin das Grundstück an den Lazaristenobe-

ren Pater Poulin.

Im Ersten Weltkrieg wurde die Gegend zum militärischen Sperrge-

biet erklärt und der verlassene Besitz 1917 von den türkischen Behörden

konfisziert.

Als die Lazaristen 1920 während des Griechisch-Türkischen Krieges

nach Ephesos zurückkehrten, fanden sie das Gelände in einem verwilder-

ten und demolierten Zustand vor.

Ab 1926 konnte der religiöse Betrieb in beschränktem Umfang wieder

aufgenommen werden, kam jedoch nach 1936 erneut zum Erliegen.

Erst 1947 wurden die Besitzverhältnisse vom türkischen Staat

endgültig anerkannt.

Ab 1949 wurden die Wallfahrten wieder regelmäßig veranstaltet;

nach 1950 baute die türkische Tourismusbehörde eine asphaltierte Zuf-

ahrtsstraße zu dem Heiligtum. Gleichzeitig wurde das Marienhaus selbst

erneuert.

1952 wurde das Eigentum einer Gruppe von Miteigentümern unter

Führung des katholischen Ortsbischofs übertragen. Seit 1955 gehört das

Heiligtum einer privaten Vereinigung aus den USA (The American

Society of Ephesus), die der amerikanische Telekommunikationsunter-

nehmer George B. Quatman (1890–1964) aus Cincinnati, Ohio, kurz

zuvor als Stiftung zum Zweck der Unterhaltung des Marienhauses und

anderer ephesinischer Gedenkstätten errichtet hatte. Die Wallfahrtslei-

tung ist seitdem mit den amerikanischen Kolumbusrittern verbunden.

Kirchliche Anerkennung

Eine im Auftrag des Erzbistums Smyrna durchgeführte Untersuchung

kam im Dezember 1892 zu dem Ergebnis, die Annahme, wonach die

Gottesmutter Maria in dem Haus verstorben sein könnte, sei wissens-

chaftlich und theologisch vertretbar.

In den darauf folgenden Jahren entwickelte sich unter Theologen und

Wissenschaftlern eine zum Teil sehr leidenschaftlich geführte Kontro-

verse um die Zulässigkeit dieser Hypothese, in deren Verlauf Eugène

Poulin und nach dessen Tod andere vinzentinische Autoren wie Joseph

Euzet (1873–1961) die Richtigkeit der Annahmen vehement verteidigten.

1895 ließ sich Papst Leo XIII. über die Entdeckung berichten und verbot

im Jahr darauf den bis dahin mit dem Besuch des konkurrierenden,

traditionellen Mariengrabs in Jerusalem verbundenen Plenarablass

für alle Zeiten. 1903, im Jahr seines Todes, plante er noch die Entsend-

ung einer päpstlichen Kommission in die Türkei zur Untersuchung der

Fundstätte.

Sein Nachfolger, Pius X., empfing 1912 die Gründerin des Heiligtums

und erkundigte sich, ob das Grab Mariens mittlerweile gefunden worden

sei. Obwohl dies nicht der Fall war, gewährte er einer Gruppe von Besu-

chern der Pilgerstätte 1914 einen vollständigen Ablass von Sündenstra-

fen.

Im Februar 1921 fand im Lateran mit Beteiligung zahlreicher Kurienver-

treter eine Tagung des Päpstlichen Römischen Priesterseminars über die

Frage der Zulässigkeit von Wallfahrten zum „Haus Mariens“ statt.

Im Ergebnis der Fachdiskussionen prägte der österreichische Kapuziner

und Bibelgelehrte Michael Hetzenauer (1860–1928) die offiziell bis

heute bevorzugte Sprachregelung, wonach die Annahme eines zeitwei-

ligen Aufenthalts Marias in Ephesos auch unabhängig von der Beant-

wortung der Frage, wo die Heilige verstorben ist, möglich sei.

Schließlich erklärte Papst Pius XII. Mariens Haus im August 1951 zum

katholischen Wallfahrtsort (Sanctuarium, „Heiligtum“). Bei der Dog-

matisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel im Jahr

zuvor hatte der Papst darauf verzichtet, den Ort des Todes und der

Himmelfahrt der Gottesmutter näher zu bestimmen.

Papst Johannes XXIII., der in den 1930er Jahren als apostolischer

Delegat in der Türkei tätig gewesen war und die Kultstätte anlässlich der

1500-Jahrfeier des Konzils von Ephesos 1931 selbst besucht haben soll,

sandte 1960 zum Fest der Darstellung des Herrn eine spezielle Kerze zu

dem Haus. Solche Kerzen werden nur bedeutenden Marienwallfahrts-

orten gestiftet. 1961 gewährte er katholischen Pilgern, die das Haus in

gläubiger Absicht besuchen, für alle Zeiten einen Plenarablass.

Papst Paul VI. besuchte das Haus am 26. Juli 1967 und bekräftigte die

Zulässigkeit der Verehrung.

Papst Johannes Paul II. besuchte es am 30. November 1979, Papst

Benedikt XVI. am 29. November 2006 (kurz nach seiner Regensburger

Rede); alle drei Päpste feierten jeweils eine Messe an der Wallfahrtsstätte.

Jedes Jahr findet dort zu Mariä Himmelfahrt am 15. August ein Fest-

gottesdienst statt.

Interreligiöse Pilgerstätte

An der Mauer der Quelleinfassung (Torbögen im Hintergrund ganz

rechts) unterhalb des Hauses befestigen Pilger tausende von Zetteln

mit ihren Gebetswünschen. Sie werden von der Wallfahrtsleitung

einmal jährlich abgenommen und verbrannt.

Auch Muslime – besonders Frauen – besuchen die Wallfahrtsstätte und

verehren dort Maryam als Mutter des Propheten Isa. In den frühen

Jahren übertraf die Zahl der muslimischen Besucher die der christlichen

Pilger bei weitem.

Der zu Beginn des offiziellen Wallfahrtsbetriebs in den 1950er Jahren für

die Pilgerstätte zuständige römisch-katholische Erzbischof von Smyrna,

Joseph Descuffi CM (amtierte 1937–1965), berichtete 1958 und 1964

ebenfalls von einer großen muslimischen Beteiligung am

Pilgeraufkommen.

Demnach lag die Verteilung zwischen christlichen und muslimischen

Besuchern damals bei etwa 60:40. Die 1915 verstorbene Gründerin des

Heiligtums unterhielt gute Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und

betreute Besucher aller Glaubensrichtungen mit derselben Liebenswür-

digkeit und Anteilnahme.

Viele Pilger trinken das Quellwasser oder nehmen es mit nach Hause;

auch von Krankenheilungen wird berichtet. Die größte Aufmerksam-

keit muslimischer Besucher, die heute aus allen Teilen der Türkei an-

reisen, findet neben der Quelle das so genannte Koranzimmer, angeblich

das Schlafzimmer Marias, dessen Innenwände seit den 1980er Jahren mit

Koranversen und islamischen Symbolen geschmückt sind, während im

restlichen Bauwerk christliche Symbolik überwiegt.

Im Verständnis vieler, auch türkischer Muslime ist die koranische Figur

der Maryam eine erhabene und aufrichtige Frau, die bei Gott Für-

bitten vorbringen kann, welche mit großer Sicherheit erhört werden.

Traditionell ist es in manchen Gegenden der Türkei üblich, dass insbe-

sondere Mittellose und Frauen, die nicht selbst nach Mekka pilgern

können, ihre Pflicht zur Pilgerfahrt (Haddsch) ersatzweise durch einen

oder mehrere Besuche des Marienhauses erfüllen.

Seit wenigen Jahren wird die Wallfahrtsstätte aus Sorge vor Zwischen-

fällen rund um die Uhr von türkischem Militär bewacht .

Doch auch bei zahlreichen orthodoxen und protestantischen Pilgern,

deren Glaubensauffassungen von römisch-katholischen Positionen oft

deutlich abweichen, spielen dogmatisch-religiöse Überlegungen zur

Stellung der Jungfrau Maria in der christlichen Glaubenslehre meist nur

eine untergeordnete Rolle. Als Beweggründe für die Verehrung der

Stätte überwiegen bei religiös motivierten Besuchern aller religiösen

Traditionen Frömmigkeit, Hoffnung auf Hilfe in persönlichen

Anliegen, Interesse an der Person und religiösen Gestalt Marias und

historische Neugier.

Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Mutter_Maria)

18.8.2023